Научный текст – основа любой студенческой работы, диссертации и даже научной статьи. В таком материале важная роль отводится не просто описанию ситуации, авторскому разбору, но и грамотному лексическому подбору. В центре внимания лежат конкретные термины, которые формируют так называемый понятийно-терминологический аппарат. Исследователю важно грамотно организовать его анализ.

СОДЕРЖАНИЕ

Роль и суть понятийно-терминологического анализа

Понятийно-терминологический анализ представляет собой процесс, связанный с тщательной переработкой и оценкой задействованных научных и иных тематических категорий. Благодаря такому инструменты автор курсовой или дипломной работы, диссертации или научной статьи систематизирует собранные лексемы, упорядочивая их в едином контексте. Он распределяет все важные лексемы в определенной последовательности с учетом их связности, логичности.

Среди функций понятийно-терминологического анализа можно отметить:

- Информативная. Она проявляется в том, что помогает разобраться в конкретной теме и выделяет основополагающие лексемы, категории, важные для корректного восприятия ситуации;

- Уточняющая. Данная миссия основана на выделении конкретных существенных терминов, научных лексем, укладывающихся в рамках изучаемой тематики и проблематики, предметной области. Благодаря таким понятиям происходит уточнение границ НИР, сужение траектории исследования.

- Синтетическая. Она предполагает, что все собранные в работе лексические категории будут объединены в целостную связную систему, подчеркивающую специфику НИР, тематики, новых положений и предложений.

- Координирующая. Эта миссия подчеркивает логичность и связность описываемых терминов, логику исследования, а также интеграцию различных научных областей, исследовательских вопросов, обеспечение междисциплинарного подхода в решении проблемы. Фактически, данный подход помогает грамотно упорядочить тезисы, информацию, базисные понятия с учетом из сути, значения, влияния.

- Аналитическая. Благодаря понятийно-терминологическому анализу происходит уточнение и расчленение сложных моментов на составные. Более простые части. Такой ход упрощает погружение в тему и проблему, повышая полезность и информативность текста, гарантируя высокий уровень коммуникации между автором и целевой аудиторией.

Понятийно-терминологический мониторинг может преследовать одну из целей. Во-первых, с его помощью автор раскрывает суть и тонкости исследуемых процессов и явлений по заявленной тематике и проблематике. Для этого ему предстоит установить значение лексем, тонкости их употребления, порядок отражения в тексте.

Во-вторых, благодаря данному методу происходит уточнение понятийной системы, то есть очерчивание основных ориентиров исследования, акцентирование внимания на определенных моментах, параметрах и т.д.

В-третьих, такой подход позволяет конкретизировать дефиниции или альтернативные варианты терминов для качественной замены и повествования. В данном случае уточняется смысл и условия использования отдельных слов в контексте научной работы.

Фактически, понятийно-терминологический анализ помогает автору сформировать концепцию исследования и обозначить определённый акцент в каждом разделе, параграфе с помощью терминов и базисных категорий. Более того, подбор лексем для раскрытия темы происходи сугубо в индивидуальном порядке, что подчёркивает авторский стиль и позицию.

Базовые компоненты понятийно-терминологического аппарата

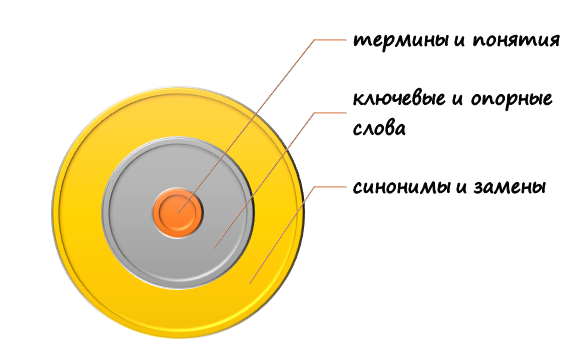

Понятийно-терминологический анализ предполагает оценку научного текста с акцентом на определённые части. То есть он оценивает не просто отдельные термины, а рассматривает материал по конкретным срезам, сегментам.

|

Компонент |

Описание |

Ключевой вопрос |

| Понятийный | Система понятий, на базе которых раскрывается тема | Что такое…? |

| Терминологический | Выделение ключевых и опорных слов | Что входит в основу исследования? |

| Концептуальный | Краткая характеристика теоретических положений по теме | Какие теории играют ведущую роль в решении исследовательского вопроса? |

| Методологический | На основе каких приемов автор раскрывает суть? | Ка автор показывает результат, выводы, обоснование идеи? |

В рамках обозреваемого подхода можно выделить следующие центральные элементы:

- Понятийный или логический параметр.

Он представляет собой комплекс лексем, на основе которых происходит описание темы, выстраивание определённой логики повествования, сужение ракурса НИР. В данном случае важно обеспечить связность и единство задействованных понятий. Автору предстоит подумать над тем, какие термины и определения он намерен включить в свой проект, какие теории и мнения будут положены в основу, какие принципы исследования стану наиболее значимыми.

- Терминологическая система.

Она представляет собой конкретный, упорядоченный набор терминов, которые выстраивают план и логику НИР для наиболее точного, однозначного отражения событий и результатов, описаний в изучаемой плоскости, предметной области. В этом среде важно разграничивать стандартные фразы, понятия, выделять тезис с помощью специальных лексем. Оценка терминологической системы помогает автору исключить двузначность и унифицировать описание, введя систему обозначений и сокращений и пр. То есть она позволяет грамотно переработать собранные лексемы, умело их преподнести в проекте, определить способы интерпретации и т.д.

- Концептуальная база.

Эта категория представляет собой комплексных идей, правил, подходов, на базе которых происходит развитие темы. То есть это и есть та самая теоретическая и научная база исследования, описываемая в первой главе диссертации или иной работы. То есть здесь в центре внимания лежит именно содержательный аспект: на что именно опирается автор для раскрытия темы и обоснования собственной гипотезы, какие научные каноны и аспекты учитывает, на чем выстраивает аргументацию и т.д.

В основе концептуальной базы лежат научные законы, правила, идеи, мнения авторитетных исследователей и известных ученых, различные теоретические модели и др.

- Методологическая база.

Она предполагает использование определённых приемов и способов для лексической и логической оценки исследования. То есть автору нужно подобрать эффективные приемы, которые помогут ему в раскрытии темы на основе конкретных лексем и тематических категорий. Они могут затрагивать оценку техники повествования, стилистические и авторские приемы отражения, способы интерпретации (оценка графиков, текста, таблиц и пр.).

Обратите внимание, что каждый из указанных компонентов понятийно-терминологического анализа играет определённую роль в составе исследования. Но в единой связке они нацелены на повышение точности и достоверности теоретических положений, формирование общей системы знаний и развитие академического дискурса.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: понятийно-терминологический анализ представляет собой комплексную процедуру, нацеленную на мониторинг задействованных терминов, теорий и способов научного обоснования результатов исследования и выводов автора. Пользователям предстоит разобраться в лексическом составе, акцентах НИР, выделить теоретические положения и оценить их актуальность, надежность, а также провести комплексный мониторинг текста для выделения авторского подхода и мнения. Благодаря такому подходу можно выразить основную мысль и особенности, границы, ориентиры научной работы с помощью ключевых терминов и понятий.

Логика понятийно-терминологического анализа

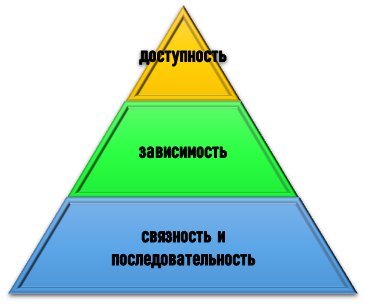

Рассматриваемый подход к разбору академического текста предполагает наличие четкой последовательности действий. Притом пользователю предстоит учитывать определённые правила.

Во-первых, данный способ требует определения и выделения всех связей: как очевидных, так и нет. Индивиду предстоит отметить признаки, по которым проводится соотнесение или оценка ситуации, терминов. То есть важно иметь определенное основание, на базе которого будет проходить разбор текста.

Во-вторых, студенту предстоит установить соотношение и зависимость, связность отмеченных в рукописи терминов, ключевых и опорных слов. То есть нужно понять, какие из них являются базисными и необходимыми для раскрытия темы и какие вспомогательными (дополняющими, поясняющими), как между собой соотносятся выделенные лексемы (независимы или зависимы, производны или самостоятельны, с какими парадигмами соприкасаются и пр.).

В-третьих, необходимо располагать посильным инструментарием и понимать традиционную основу понятийного и терминологического обзора темы. То есть пользователю важно понимать, какие из категорий будут основными в рамках контекста и исследования, как их правильно и грамотно выделить в тексте, как пользоваться соответствующими сервисами и инструментами и пр.

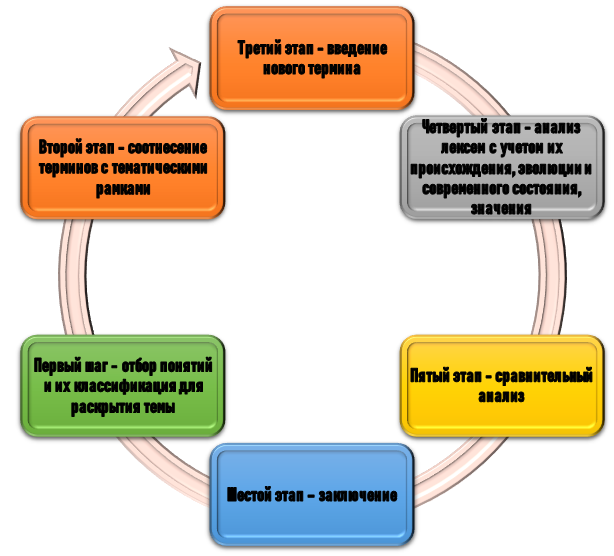

Логику понятийно-терминологического анализа можно представить в виде следующего плана действий.

Первый шаг — отбор понятий и их классификация для раскрытия темы. Он предполагает все общее изучение избранного направления с акцентом на конкретную проблематику. Здесь универсанту предстоит понять и выделить основополагающие понятия, на которых будет строиться ход исследования и раскрытия исследовательского вопроса.

Автору предстоит выделить основные, важные для корректного восприятия описываемой ситуации, категории: научные термины и правила, ключевые и опорные слова, конкретные и абстрактные понятия, положительные и отрицательные парадигмы (они будут указывать на наличие или отсутствие определенных свойств, качеств), автономные и созависимы лексемы и т.д.

Для отбора таких понятий важно тщательно разобраться в теме и учитывать план собственного исследования, его границы и ракурс, особенности, располагаемую информационную базу и т.д.

Второй этап — соотнесение терминов с тематическими рамками. Он предполагает выявление и обоснование конкретной связи между выделенными категориями. Важно, чтобы отобранные парадигмы подчеркивали специфику избранной тематики и проблематики, очерчивали определённый тематический круг (предметную область), выделяли логическую и содержательную особенность проводимой НИР.

Чтобы соотнести отобранные слова, важно разбираться в их значении и употреблении: что они значат, как и когда могут быть применены, в каком контексте они допустимы и пр.

Автору предстоит показать зависимость или автономность лексем, их роль в развитии темы и теории, уместность применения в текущем контексте, связность всех выделенных терминов, корректность использования в составе проекта.

При соотнесении понятий в рамках исследуемой тематики можно выделить следующие виды лексем:

- Общенаучные. К этой категории относят общие или базисные академические слова, позволяющие сформулировать основную идею или мысль, вывод по текущим результатам. Как правило, такие термины употребимы повсеместно, носят общий характер и подчеркивают естественную логику НИР (например, эксперимент, прогнозы, коэффициенты и пр.);

- Междисциплинарные. К данному виду относят понятия, которые могут применяться в разных научных и предметных областях, иметь соответствующий (отличный) контекст. При выделении таких категорий важно пометить их значение и суть согласно теме проводимого изыскания.

- Специальные. Это довольно узкие, специфичные для конкретного научного сегмента слова, закрепленные за конкретной научной областью, применимые в точном значении, сложных изысканиях.

Соотнесение понятий позволяет определить, какие из них являются базисными и производными, созависимыми или автономными, как на основе выделенных категорий происходит раскрытие темы и проблемы. В столь тонком деле важно грамотно и правильно сгруппировать и рассортировать лексемы, с учетом общего тематического плана и контекста.

Третий этап — введение нового термина. Эта стадия «плавающая» и присутствует не всегда. Чаще всего потребность в ее реализации возникает, когда автор не может описать или установить четкую связь меду базисными понятиями и научными парадигмами, описанными в работе, то есть когда присутствует определенный пробел-связка. В этом случае можно ввести дополнительный термин, который сделает материал более понятным, конкретизирует отдельные вопросы, продемонстрирует связность всех выделенных категорий.

Введение новой категории происходит аккуратно. Важно тщательно оценить ситуацию, текущую рукопись, постараться понять, чего именно не хватает для раскрытия темы, выделить особенности семантической и логической целостности текста. Основная задача такого действий – уточнить и стабилизировать научный аппарат НИР.

Четвертый этап — анализ лексем с учетом их происхождения, эволюции и современного состояния, значения. Данная часть исследования предполагает, что индивид проведёт комплексное научное исследование выделенных терминологических особенностей рукописи и определит суть и значение каждой категории, корректность ее употребления в контексте, актуальность задействованных терминов и их достаточность для раскрытия темы и решения исследовательского вопроса.

В рамках данного этапа студенту предстоит провести этимологический мониторинг. С его помощью будет установлено происхождение термина, его первичное значение, особенности и уместность употребления. Эти аспекты важны при первичном пояснении словесной категории в тексте.

Помимо этого, пользователю предстоит провести семантический разбор категорий. С его помощью будет установлено современное значение, связность рассматриваемых парадигм и возможности их употребления (в каком значении, контексте, науке).

Также допустим сравнительно-исторический разбор лексем, контекстуальная оценка и раскрытие понятия в текущем употреблении автора и т.д.

Данный этап помогает разораться в значении, роли и ясности каждого употребленного слова, выделить наиболее важные парадигмы при раскрытии темы и решении обозначенной проблемы.

Пятый этап — сравнительный анализ. С его помощью пользователь подчеркивает связность и зависимость между выделенными опорными. Ключевыми и научными парадигмами, их тематическое единство и уместность применения.

Более того, студент может сравнивать схожие или аналогичные труды, подчеркивая терминологические особенности в повествовании авторов и оригинальность в раскрытии и решении поставленных вопросов, моментов.

Каждый автор самостоятельно определяет понятийный набор, на базе которого будет выстроена НИР. Именно он подчеркивает особенности идеи и авторской позиции, лексический запас и умение им оперировать, оригинально раскрывать суть исследовательского вопроса и т.д.

Шестой этап – заключение. Оно предполагает обобщение и выделение значимых лексических единиц, на которых выстроен ход НИР. Здесь автор констатирует основные понятия, подчеркивая их важность и необходимость для раскрытия темы.

Таким образом, анализ понятийно-терминологического состава студенческой или научной работы – процесс кропотливый. Последовательный, утонченный. Благодаря такому мониторингу легче подчеркнуть авторскую позицию и подход к проведению исследования, оригинальность и значимость труда, качество повествования.

Сложности проведения понятийно-терминологического анализа академического текста

Рассматриваемый подход не всегда бывает легким в исполнении. Нередко исследователи сталкиваются с целым спектром сложностей.

|

Тип |

Характеристика |

Влияние |

| Лингвистический | Написание и описание слов | Информативность и читабельность текста, логичность исследования |

| Методологический | Методы выделения основного терминологического аппарата и порядок его употребления | Способы применения категорий, междисциплинарность, корректность употребления |

| Практический | Умение работать с терминами в определённой тематической ситуации | Качество описания, раскрытия авторского подхода и позиции, выводов |

| Специфический | Особенности в употреблении отдельных слов | Актуальность описания, связность и уместность категорий |

Лингвистические сложности возникают чаще всего на фоне значения тех или иных формулировок. Чаще всего студенты неточно оперирую лексемами, придавая им двузначность или спорные характеристики. Нередко авторы допускают подлог или подмену понятий, некорректно употребляя те и ил иные парадигмы в рукописи. Важно при использовании основных терминов, преподнести их ясно, с учетом текущего контекста, однозначно и точно. Также подобного рода огрехи могут быть связаны с низким уровнем грамотности, узким кругозором индивида.

Методологические сложности возникают из-за некачественных подходов, на базе которых происходит описание и выделение результатов исследования. Автор может использовать слишком общие формулировки или наоборот слишком узкие научные термины. Свойственные конкретной предметной области, дисциплине. В одном случае позиция автора будет слишком обобщена, а в другом – усложнено ее восприятие из-за непонятных слов и пр. Поэтому важно найти баланс или такой инструмент, способ, который позволит разобраться в соответствующей ситуации.

Практические нюансы связаны непосредственно с компетенциями и навыками исследователя и целевой аудитории при работе с информацией. Чаще всего сложности такого плана возникают на этапе вычитки рукописи и ее оценки (о чем она, какие параметры подчеркнуты, какие выводы сделаны и пр.). Они основаны на слабом уровне подготовке пользователя, неумением работать с большим объемом информации и проводить фактчекинг, разбираться в научных терминах и т.д. Чаще всего такие «слабости» проявляется в некорректном употреблении понятий, стилистических огрехах при описании НИР, логических нарушениях в повествовании и пр.

Специфические сложности чаще всего связаны с введением новых терминов или заменой текущих формулировок с иными (например, для повышения оригинальности). Не всегда авторам удается быстро и легко вписать в контекст новый оборот или подобрать достойный и эффективный синоним лексемам, повысит актуальность описания и др.

В любом случае, возникающие нюансы нужно грамотно преодолеть. Только тогда автор сможет подготовить качественный материал.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Рекомендации по проведению понятийно-терминологического анализа научного текста

Понятийно-терминологический анализ научных работ строится на тотальной вычитке текста и умении определять «тезисный кастет». Прочитайте материал и сначала выделите те лексемы, которые вам «врезались» и запомнились. Далее следует провести контекстуальный разбор рукописи и дополнить список.

Как правило, все выделенные из контекста понятия укладываются в одну предметную область, науку и тему. Поэтому важно проследить их связность. Как правило, употребление терминов предусматривает последовательность, учитывающую особенности этапа НИР, текущие результаты.

Не спешите выделять только сложные категории. Понятийно-терминологический аппарат может состоять и из простых формулировок и слов. Главное – подчеркнуть траекторию исследования.

Учтите, что в составе любого проекта термины могут быть заменены на синонимы. В этом деле важно грамотно подобрать «словесную альтернативу», которая впишется в контекст, не исказит суть выражения, будет простой и понятной.

При формировании терминологического аппарата следует учитывать базисные нормы и требования к проекту. Автору предстоит уложиться в стилистические рамки, лексические особенности повествования, гарантировав при этом однозначность и ясность определений.

Понятийно-терминологический анализ позволяет подчеркнуть оригинальность и особенности исследования и его описания, авторский подход и самостоятельность. Старайтесь продумать лексический состав проекта, чтобы подчеркнуть исследовательский вопрос, авторскую позицию, тонкости и логику проведения НИР, а также достойно представить полученные результаты и выводы.

Трудности с учебой?

Требуется поддержка?

Помощь в написании студенческих и

аспирантских работ!